주택시장 침체가 깊어져서인지 이런저런 경로로 주택 매입매도에 관해 물어오는 사람들이 최근 부쩍 늘었다. 그래서 이 지면을 빌려

일괄적으로 답하려 한다. 이른바 부동산 대세하락기의 10계명이다. <문제는 경제다>에 실은 내용을 축약한 것인데,

책으로 이미 읽은 독자들께는 양해를 구한다.

6. 주택 공급이 부족해 집값이 뛸 것이라는 환상을 버리라. 향후 급격히 진행되는 고령화와 인구 감소에 따른 부동산 구매력 감소로 이미 수도권 곳곳에서 예정된 물량만으로도 장기간 공급과잉 상태가 지속될 수 있다.

1. 시장에서 콩나물을 사듯이 집을 사라. 이제 부동산도 다른 물건처럼 소득 대비 적절한 가격인지를 따져서 사야 한다. 비싸다면 깎기도 해야 하고, 자신의 소득으로 감당할 수 없다면 아직 살 때가 아니라는 걸 알아야 한다.

2. 저금리라고 무리하게 빚을 내서 집 사면 큰코다친다. 아무리 저금리라 해도 집값이 떨어지는데 다달이 수십만~수백만원씩 이자를 낸다면 ‘은행의 노예’일 뿐이다. 과도한 빚을 지고 있다면 어떤 식으로든 다이어트에 나서라.

3. 부동산을 구입할 때는 팔 때를 염두에 두라. 향후에는 고령화에 따라 부동산을 사려는 사람보다 팔려는 사람이 더 많아지는

시대가 온다. 그런 시대에는 부동산이 과거와 같은 환금성을 가지기 어렵다. 여윳돈 없이 부동산만 들고 있다가는 필요할 때

현금화하지 못할 공산이 커진다.

4. 부동산은 가지고 있으면 비용이 발생함을 잊지 말라. 주택 가격이 오를 때는 큰 시세 차익을 얻을 수 있어서 부동산 보유에

따른 비용은 당연한 것으로 여겨졌다. 하지만 부동산 가격이 떨어질 때는 부동산 중개수수료와 취득세, 재산세, 부채 이자 등 각종

비용이 점점 크게 와닿게 된다.

5. 소유보다는 활용의 관점에서 접근하라. 돈 벌겠다는 욕심으로 빚을 잔뜩 진 채 낡고 비좁고 불편한 재개발 재건축 주택에

들어간 사람이 적지 않았다. 하지만 이제 집을 자비로 수리하거나 많은 부담금을 낼 수밖에 없는 현실과 마주하게 될 것이다. 이제

주택도 자동차처럼 활용하는 내구재로 접근해야 하는 시대가 오게 된다.

|

|

기획재정부가 국토해양부가 주장해온 서초·강남·송파 등 이른바 ‘강남 3구’의 주택 투기지역 지정을 해제하는 방안을 적극 검토 중이다. 사진은 하늘에서 바라본 서초구의 아파트 단지 전경. <한겨레>자료사진

|

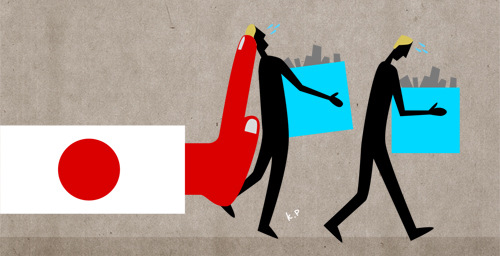

7. 고점 때 가격을 기준점으로 판단하지 말라.(잠재적 매수자의 경우) 많은 이들이 고점 때보다 집값이 많이 떨어졌으니 이제는

집을 사도 괜찮지 않을까 생각한다. 일본에서는 버블 붕괴 직후 집을 샀다가 이후 다시 집값이 몇분의 1 수준으로 떨어진 지역이

허다했음을 유념하라.

8. 호가와 실거래가를 혼동하지 말라.(잠재적 매도자의 경우) 실제 집값은 이미 5억원 아래로 떨어졌는데, 내 집값은 여전히

고점 때인 7억원이라는 식으로 착각하는 이들이 많다. 아쉬운 마음이야 오죽할까만 정말 집을 팔고 싶다면 냉혹한 현실의 가격을

받아들여라.

9. 거시경제 흐름을 모르고 부동산을 논하지 말라. 막대한 가계 부채를 동반한 부동산 거품은 조그만 경제적 충격에도 쉽게 흔들린다. 대세 상승기와는 달리 향후에는 거시경제 흐름을 이해하지 못하고 부동산에 접근해선 안 된다.

10. 한국 언론 대다수는 일반가계 편이 아니라 광고주인 건설업계와 부동산업계, 부동산 부자들 편이라는 점을 잊지 말라. 그들은 집이 오르나 내리나 늘 ‘집을 사라’는 메시지를 보내지만 거기에 현혹되면 평생 후회할지도 모른다.

선대인 선대인경제전략연구소 소장 트위터 @kennedian3